平台首页|

-

- 产品

- 机械网 农业网 建筑建材网 冶金矿产网 电工电气网 五金网 礼品网 汽配网 包装网 家居网 安防网 仪器仪表网 家电网 环保网 化工网 交通运输网 IT网 办公用品网 化妆品网 电子网 印刷网 商务服务网 涂料网 能源网 二手网 照明网 纸业网 塑胶网 物流网 纺织网 服装网 服饰网 皮革网 运动休闲网 通信网 传媒广电网 酒店用品网 箱包网 玩具网

深圳土地复垦方案制度实施多年以来遇到了新问题

- 面议

- 支持批量采购

- 发布时间:2025-10-09 15:51

联系人: 李明水 (先生)

电话:

联系地址:深圳水土保持方案深圳市龙岗区坂田街道布龙路与坂雪岗大道交汇 处德润荣君府4栋A单元24层24K

商铺网址: http://www.szkt.27a.cn/

企业信息

深圳市源远水利设计有限公司

贸易通会员 第 2 年

- 店铺等级:

- 旺铺店长: szkt

- 服务保障:暂未签署消保协议

- (什么是消费者保障协议)

- 认证类型:

- 身份认证: [诚信档案]

- 状态:[离线] [加为商友] [发送信件]

资料信息

- 实名认证

- 信用认证

- 商品合格

认证信息

最新产品

相似产品推荐

更多 - 产品详情

- 联系方式

- 产品评价

- 供货总量:

- 发货期限:自买家付款之日起 3 天内发货

- 所在地:广东 深圳市

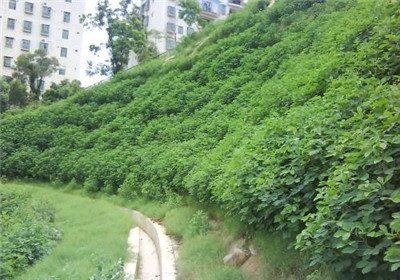

深圳作为高度城市化的超大型城市,其土地复垦工作与资源型城市或传统农业地区有根本性的不同。经过多年实施,深圳的土地复垦方案制度确实遇到了一系列新的、具有“深圳特色”的挑战。

以下是对这些新问题的详细分析:

一、核心概念的转变:从“传统复垦”到“都市型生态修复”

首先必须理解深圳“土地复垦”内涵的演变。在深圳,绝大多数情况下的“复垦”不再是“将矿山或农田恢复为农田”,而是:

“对历史上快速城市化进程中产生的遗留废弃地、渣土受纳场、破损山体、垃圾填埋场等生态伤疤进行生态修复和土地利用功能再造”。

其目标不是农业生产,而是国土空间优化、生态功能提升、城市安全保障和城市发展空间拓展。

二、实施多年后遇到的新问题与挑战

基于上述定位,旧有的制度框架在新时代面临以下新问题:

1.空间资源瓶颈与超高成本问题

问题:深圳可复垦的土地资源极度稀缺,且多位于生态控制线内或与建成区交错,地形复杂、污染源多。复垦项目所需的土方来源、弃土场地都成为巨大难题,导致工程成本极其高昂。

新挑战:如何在经济上可持续?巨大的资金投入与有限的土地出让收益(很多复垦地为生态用地,无直接经济收益)之间的矛盾日益突出。

2.复杂的历史遗留问题与产权纠纷

问题:许多待复垦地块历史沿革复杂,涉及原农村集体、企业、政府等多方权益,存在大量的权属不清、征地补偿遗留问题。

新挑战:复垦工程不仅是技术工程,更是复杂的社会治理工程。传统的“政府主导、工程推进”模式容易引发社会矛盾,项目前期协调成本巨大,周期漫长。

3.生态功能与城市发展功能的平衡问题

问题:对一块地的复垦目标存在分歧。是彻底恢复为纯生态用地?还是改造为低强度的城市建设用地(如公园、体育设施、停车场)?不同部门(规自、水务、生态、交通)和周边市民有不同的诉求。

新挑战:如何建立科学的适应性管理和多功能设计机制?复垦方案不能是“一锤子买卖”,需要更具弹性,为未来的功能转换预留空间,并平衡生态效益与社会经济效益。

4.技术标准的适用性问题

问题:国家层面的复垦技术标准更多针对传统工矿用地和农用地,其土壤质量、坡度、植被恢复等标准与深圳的都市型生态修复需求存在脱节。

新挑战:深圳需要建立自己的“生态修复地方标准”。例如,土壤重构标准可能更注重稳定性和无害化,而非肥力;植被恢复更强调乡土树种和生物多样性,而非经济作物。

5.长效管护与资金保障机制缺失问题

问题:“重建设、轻管护”现象普遍。复垦后的绿地、公园、山林需要持续的养护才能维持生态功能,但这笔长期费用缺乏明确的承担主体和资金渠道。

新挑战:如何建立全生命周期管理的制度?必须从制度上明确复垦工程验收后的管护责任单位、资金来源、考核标准,避免“一年绿、两年黄、三年荒”的局面。

6.与新发展理念的融合问题

问题:早期的复垦方案可能更多侧重于土方平衡、地质灾害治理等“安全”和“基础”层面。

新挑战:如何将“海绵城市”、“生物多样性”、“碳中和”、“智慧管理”等新理念融入复垦项目中?例如,复垦区域如何设计为城市的“海绵体”?如何为野生动物提供栖息地?如何利用遥感、物联网技术进行后期监测?

三、深圳的应对与探索方向

面对这些问题,深圳也在积极探索解决方案:

政策创新:探索“生态修复+开发权转移”、“指标交易”等市场化手段,尝试用增值收益反哺生态投入。

技术创新:推广建筑废弃物资源化利用于复垦项目,解决土方来源的同时消化城市固废。

模式创新:鼓励“政府主导、企业运作、社会参与”的多元化模式,引入有实力的企业进行一体化投资、设计、建设和运营(如EOD模式)。

规划引领:将重要的复垦区域纳入国土空间规划统一考量,与城市公园体系、绿道网络、碧道系统等建设相结合,提升其综合价值。

公众参与:在方案制定阶段就引入公众咨询,让周边社区参与设计甚至后期的维护管理,增强项目的公共属性和可持续性。

上一个:深圳水土保持施工图规范性文件

下一个:

高密度EPE珍珠棉切片厂家

店铺内相关商品

最新资讯

- ·上杭县龙美家庭农场2026-01-20

- ·雨红色预警!深圳“一秒天黑”!中小2026-01-20

- ·习近平深入社区了解基层减负情况2026-01-20

- ·甘肃临夏州积石山县发生4.1级地震2026-01-20

- ·稳发展、强信心 九图速览中国经济复2026-01-20

- ·全国部分地区今天可查考研成绩,这42026-01-20

- ·上海一小学某班级停课4天?区教育局2026-01-20

- ·加速度2023丨数据看“小细胞”背后的2026-01-20

- ·为奋进中国集结强劲“网动力”2026-01-20

- ·续写大众冰雪运动新辉煌——北京冬奥2026-01-20

相关区域的产品

- ·海口乔木批发 小叶榄仁 椰子树 芒果海南/海口市

- ·海口大乔木种植基地 凤凰树 木棉树 海南/海口市

- ·深圳水土保持验收跟踪检查和验收核查广东/深圳市

- ·深圳水土保持监测加强全链条全过程监广东/深圳市

- ·深圳水土保持方案提升土壤保持能力广东/深圳市

- ·深圳水土保持验收加强耕地质量管理广东/深圳市

- ·深圳水土保持监测稳步实施耕地轮作休广东/深圳市

- ·提升农林生态系统深圳水土保持方案功广东/深圳市

- ·深圳水土保持验收加强行业部门协同监广东/深圳市

- ·深圳水土保持监测信用评价广东/深圳市

企业推荐

- ·绵阳市诚信随车吊出租租赁服务中心四川/绵阳市

- ·石嘴山市电动门厂家宁夏/石嘴山市

- ·云南丽江雪桃苗养殖批发基地云南/丽江市

- ·哈根斯(上海)阀门制造有限公司上海

- ·日照沙发翻新厂家山东/日照市

- ·榆林本地名酒礼品回收商行陕西/榆林市

- ·邵阳市俊达吊装服务公司湖南/邵阳市

- ·邹平鑫桥包装材料公司山东/滨州市

- ·福克尔阀门(上海)有限公司上海

- ·重庆铜梁区吊装吊车出租服务公司重庆

手机版|

手机版|

二维码|

二维码|